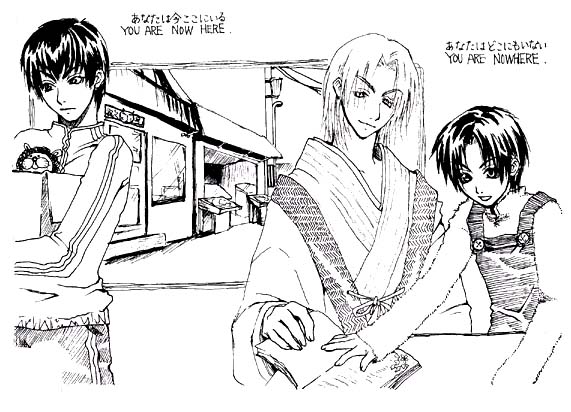

寂れた感のある通りに、その店はあった。

呑気な中年のおばさんが経営している駄菓子屋、『ぽんぽこ堂』とすでに置物としかけている老人の鎮座する古書店『木辻古本屋』を両脇に、どちらかといえば苗木を中心においている花屋『カササギ』を向かいにして、古ぼけた扉にそれと同じくらい古ぼけた、裏に『ただいま閉店中』表に『月夜の猫屋』と書かれた看板をかけていた。

それが今は、その看板は姿を消している。まるで最初から何もかかってなかったかのように、木目の浮かんだ扉は沈黙をしている。ほこりと日焼けのせいで見えにくい窓ガラスを覗き込んでも、そこには何もない空間がひろがっているだけだった。

喫茶店兼雑貨屋及び何でも屋、という胡散臭い肩書きの店『月夜の猫屋』は、この地を離れたのだ。

「うわ―、懐かしい。活動日誌なんてつけてた頃があったんだね」

いやに古びたノートを手に、彰が嬉しげな声を上げる。周りには幾つものダンボールが重ねてあり、雑多な物が詰め込まれている。引越しか大掃除のような風景であり、実際に引越しをする最中であった。

「日付はいつかの?」

「日付? えーっと・・・」

征に促され、ページをめくる。いわゆる『戦前』のある一日であることときっちり三日書いただけで終わっていることを認め、二人は顔を合わせて苦笑した。いつの世でも、飽きっぽい人はいるものだ。自分達のことを棚に上げ、そう思った。

「彰、ロクダイ。またサボってるな」

射殺しそうな眼で、正義が見る。

「何回言ったらわかるんだ。いつになったら終わるんだ」

恨みがましく語尾を延ばし、視線を向ける。予定ではとっくに終わっているはずの作業は、未だ続いていた。店の主な物は、既に片付けてある。後は、各自の部屋にある荷物を詰めれば終わりなのだが。それまでの作業だって、三人で協力して、というよりは正義一人で片付けたようなものだった。残る二人は、こうやって面白そうな物を引っ張ぱりだしては広げているだけだ。

小学校の先生か父親や母親のような心境に陥っている正義は、深々と溜息をついた。まさか死んでから、彼らの苦労を悟るようなことになるとは思ってもみなかった。

「あ。あたし、近所に引越しの挨拶してくるね。持って行くおかしってどれだった?」

「・・・そこ。もういいから、二人で行ってこいよ。俺が片付けてるから」

「じゃ、行ってきまーす」

机に置かれた正義手製のお菓子セットを示し、観念して二人を追い出す。実際、一人の方が邪魔が入らない分はかどるような気がする。それが思い込みでないところが、少し哀しくもある。正義がここに来たのはほんの数年前なのだから、それまであの二人はどうしていたのだろうか。誰か他に人がいたのか、それともあの二人が今はサボっているだけなのか。

「活動日誌、か」

残されたノートを手に取り、何気なくそれをめくる。

「・・・彰?」

日誌には、確かに彰のことが書かれていた。すると、彰はこの頃には『月夜の猫屋』にいたことになる。そしておそらく、もう一つの肩書きである幽霊達の迷子センターでの仕事もしていただろう。

この一番怪しい肩書きが、実は一番の目的だったりする。行き先のわからなくなった魂を、その目的地に案内するのだ。そして場合によっては、消滅させる。それは、決して楽なものではない。そんなにも長い間、彰はその仕事を続けてきたのだ。

「敵わないよなあ・・・」

自分にとっては初めての引越しが、彼らにとっては何回目になるんだろうと、ぼんやりと考えた。

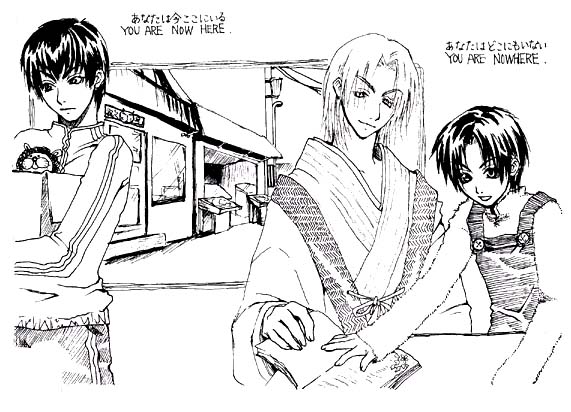

渡したお菓子の代わりに、もらった駄菓子や花を抱えて彰は征を横から見上げた。

「こういうところにはあんまり店をおけないけどさ、やっぱりいいよね、楽しくて。・・その分、淋しくなっちゃうけど」

「そうじゃな」

商店街などの他者との関わりが強いところは、避けなければならない。本当は、入れ替わりの激しい町中のほうが安全なのだ。肉体の成長のありえない彼らは、どう見ても怪しく、異端の存在なのだから。繰り返される引っ越しは、隠れる為のものなのだ。

「ロクダイは、これで何回目だった?」

「さて、いちいち数えておらんからのう」

「そっか。セイギとか、数えそうだね。そうだ、日誌。提案してみようか」

「セイギなら、きっと書き続けるじゃろうな」

「でしょ?」

楽しそうに笑う、本当は自分よりも年長の少女を見た。彼らは、毎日を楽しんでいくしかないのだ。一度死んだからといってもう終わりがこないわけではない以上、そしてそれが自分の望んだものである以上、その不確定さを意識しながらも、怯えてはいられない。「だってそんなの、損だよ」と、彼らは微笑みながら言う。

「引っ越しが終ったら、恒例の宴会しようね。お酒とおつまみ用意して」

「当然じゃよ。酒を、追加しておこうか」

「うん、買いに行こう。セイギの好きなイカ天も、たくさん」

悪戯を仕掛けるかのように笑い合い、二人は酒屋へ向かう。口には出さないものの、そろって唐辛子たっぷりのイカ天も買おうと目論んでいる。辛いものの苦手な正義をからかうために。

「ずっと、こんな日が続くといいね」

無理なことを知っているからこその、言葉だった。無理だから、願わずにはいられない。覚悟していても、願わずにはいられない。

夕方の蒼い空気の中を、歩いていった。

後日、空になった商店街の『月夜の猫屋』の代わりに、どこかで同じ店が開店した。

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||